Tawergha : le martyre des Libyens noirs

Accusés d'avoir soutenu Kaddafi, les Noirs de Tawergha (sud de Misrata), descendants d'esclaves, ont été dépossédés de facto de leur citoyenneté. Et vivent depuis deux ans la peur au ventre, retranchés dans des habitations de fortune.

Immeuble abandonné transformé en camp de réfugiés,

en banlieue de Tripoli. © Joan Tilouine

Ali Mustapha Alife, 83 ans, peine à retenir ses larmes quand il évoque ses conditions de vie et envisage l'avenir. Blessé et malade, il vit depuis deux ans avec son épouse dans un sinistre taudis où pullulent les rats, sans eau courante et menacé par les inondations hivernales. Privés d'aides, le couple a dépensé ses derniers deniers, soit 2 000 dinars (environ 1 150 euros), pour bricoler cet abri indigent dans l'obscurité de l'un des douze immeubles abandonnés du bord de mer, en banlieue de Tripoli, transformé en un camp de réfugiés.

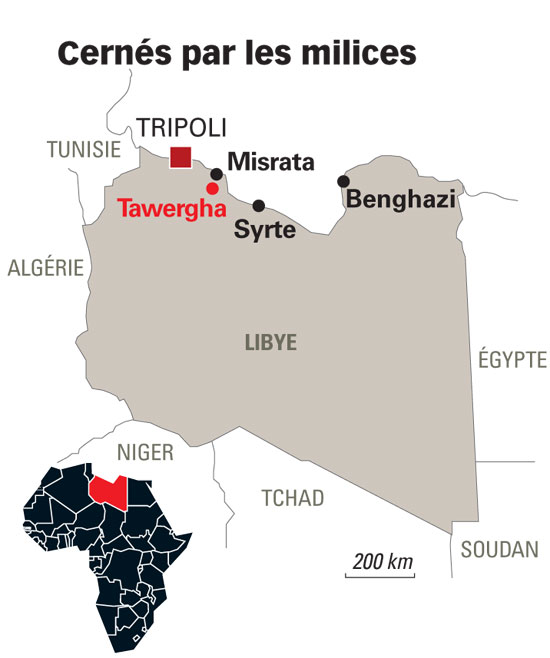

"Mon pays, c'est la Libye, mais elle ne veut plus de nous. Depuis que je suis arrivé ici, je ne suis jamais sorti. Je ne sortirai que pour rejoindre ma ville, ma terre, afin d'y mourir en paix", confie-t-il en pointant de sa main gercée une vieille photographie jaunie par l'humidité. On peut y discerner une ville aux allures d'oasis resplendissante, deviner la beauté de la plus grande source d'eau du pays et imaginer sa faune unique. Il s'agit de Tawergha, petite cité autrefois paisible de 35 000 âmes située à une quarantaine de kilomètres au sud de Misrata. C'est de là qu'ont afflué les 430 familles installées dans le camp de réfugiés, à l'ombre de l'imposant immeuble de l'ancienne Académie navale de Janzour.

Près de 1 300 Tawerghas auraient été tués

Aujourd'hui, Tawergha n'est plus qu'un champ de ruines entouré de palmiers calcinés. Plus personne n'y vit depuis l'assaut lancé par les puissantes milices de Misrata, le 11 août 2011. Ce jour-là, près de 1 300 Tawerghas, des Noirs descendant d'esclaves subsahariens, auraient été tués. Ceux qui l'ont pu, comme ce couple d'octogénaires, ont fui sous les balles et les roquettes de révolutionnaires misratis assoiffés de vengeance, les Tawerghas étant accusés d'avoir prêté main-forte à l'armée loyaliste pendant les trois mois qu'a duré le siège de Misrata (mai 2011) et d'avoir usé du viol comme arme de guerre. Au sein du conseil local de Misrata, certains avancent le chiffre de plus de 1 500 femmes violées. Les ONG attendent les preuves, tandis que les Tawerghas démentent. En vain. Dans toute la Libye, ils sont désormais considérés comme des "traîtres" et ont été dépossédés de facto de leur citoyenneté, le tout sur fond de racisme et de xénophobie, puisque ces Noirs sont également assimilés aux mercenaires africains autrefois employés par Kaddafi.

L'épouse d'Ali Mustapha Alife (à dr.) avec des voisins. Le couple a dépensé

ses derniers dinars pour bricoler cet abri. © Joan Tilouine

"Retourner à Tawergha signifie se rapprocher de Dieu, car on est sûr de se faire tuer", explique un jeune réfugié à Benghazi. Pourtant, l'été dernier, des responsables de la communauté avaient un temps envisagé un retour pacifique sur leur terre. Mais à peine ce projet fut-il annoncé que le Premier ministre, Ali Zeidan, s'empressa de déclarer que ce n'était "pas encore le moment". Même son de cloche du côté de l'ONU, des dignitaires religieux et des chefs de tribu, lesquels ont appelé à reporter sine die cette initiative. Tous redoutent que ce retour ne provoque un bain de sang tant la soif de vengeance des milices de Misrata à l'égard des Tawerghas est inextinguible. "Leur retour n'est pas souhaité et il n'est pas possible pour nous de vivre à côté de ces gens. Le gouvernement doit trouver une autre solution", indique-t-on à la mairie de Misrata. Les autorités, elles, ont longtemps détourné la tête. L'ex-Premier ministre du Conseil national de transition (CNT) Mahmoud Jibril estimait que ce problème devait être résolu par les gens de Misrata, alors qu'Ali Zeidan a multiplié les promesses et s'est dit préoccupé par la situation. Mais dans son entourage et dans les ministères, les Misratis font pression. Pourtant, au début de décembre, le Parlement s'était pour la première fois prononcé en faveur d'un retour rapide des réfugiés dans leur ville d'origine. De quoi susciter un brin d'espoir parmi les Tawerghas, dont la situation révèle crûment les nombreux dysfonctionnements qui parasitent le processus de réconciliation avec l'ennemi d'hier : les kaddafistes et leurs soutiens parmi les tribus.

Détenus et torturés dans des prisons illégales

Si nombre de Tawerghas ont soutenu l'ancien régime, que ce soit par loyauté, par peur du changement, par conviction ou par ignorance, la ville comptait aussi des combattants morts pour la révolution. Mais la simple mention de Tawergha sur une carte d'identité vaut à son détenteur une privation totale de tous ses droits. Plus de deux ans après la chute de Kaddafi, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) évalue le nombre de Tawerghas déplacés à 20 000, sur un total de 200 000 déplacés intérieurs. En sécurité nulle part, ils vivent dans la peur permanente, retranchés dans des camps "tolérés". "La nouvelle Libye est une prison pour nous, une prison dangereuse, où l'on peut se faire tuer à tout moment. Même l'ONU nous a expliqué qu'il n'y avait aucun endroit sûr pour nous", s'indigne Ali el-Tawerghi, qui fait office de responsable du camp de réfugiés de Janzour, où, le 6 février 2012, des miliciens de Misrata ont surgi de vingt-cinq voitures pour ouvrir le feu, tuant sept personnes dont trois enfants.

Quiconque s'aventure hors du camp s'expose à la vindicte populaire et prend le risque d'être contrôlé par des miliciens et transféré vers Misrata, où, selon l'International Crisis Group (ICG), plus de 1 000 Tawerghas sont détenus et torturés dans des prisons illégales. "Il n'y a pas de justice, c'est pire que sous le Guide. Tawergha n'a pas soutenu Kaddafi plus que d'autres villes. Alors quelle est la raison de ce traitement inhumain et indigne de la révolution ? Le racisme ? C'est ça leur démocratie ?" s'insurge Hassen, un quadragénaire qui tente d'organiser la scolarité des enfants dans le camp. Les nouveau-nés n'ont pas d'existence officielle. Tandis que les 800 universitaires détenus attendent toujours le transfert de leur dossier de Misrata à Tripoli pour reprendre leurs études, mais sans trop y croire. Alors ils errent au milieu des ordures jonchant la côte rocailleuse qui dégringole vers la Méditerranée en rêvant de retrouver leur terre. Ou de partir. Loin de la Libye.

Jeune Afrique, le 06 Février 2014

A lire aussi le rapport du Service Jésuite pour les Réfugiés (JRS)